購入したミニPC「GMKtec」の「EVO-X1」が来たので動かしてみた!

ミニPC「GMKtec」の「EVO-X1」については、購入時に書いた前回の記事を参照してください。

実機の写真を

「GMKtec」の「EVO-X1」という機種で、めっちゃ小さいですね。正直持って歩けるぐらい小さいです。

比較用にエネループの単三電池を置きました。

アダプターは普通ですがw

サイズ感は単三電池のエネループを一緒に撮ったので見てもらえると、なんとなくわかると思います。

高さがちょっとありますが、かなり小さいです。

さらに、縦置きするための台もついていて、通気性を確保しつつ置き方を変えられるようになっています。

とりあえず、開けてみます。

冷却も考えられていて、小さいながら使い勝手は良さそうです。

SSDは1TBモデルなので、追加でSSDを入れます。(ブルーの奴です)

AI関連の処理とか、色々使う予定なので、ストレージを追加します。

実際に起動します。

今回、仮置きなのでディスプレイに接続せずに、先日購入した「USB KVM」を使います。

詳しくはこちらを参照してください。

良い感じでPCから操作できます。

セットアップをしていきます。

裏で重い作業をやらせる事が目的なので、

セットアップが終わったら色々動かしてみます。

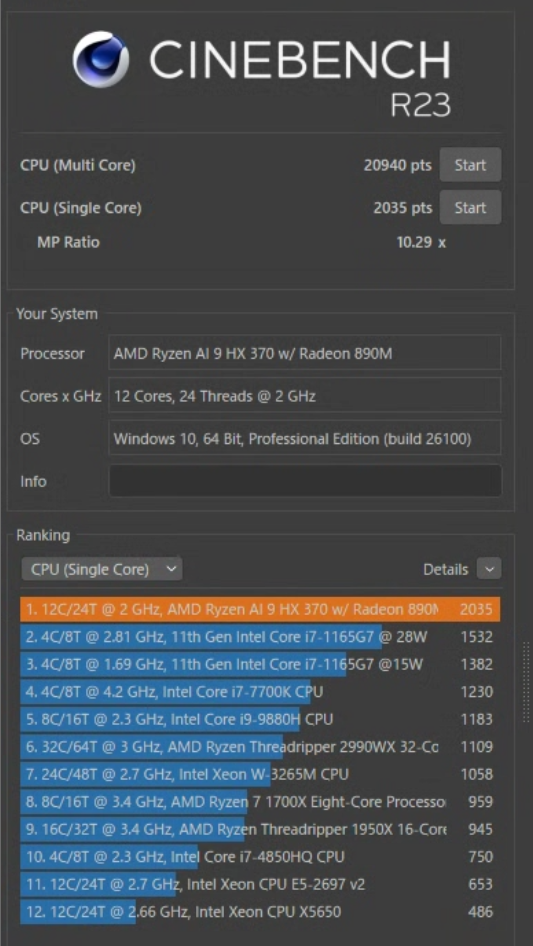

ちなみに、ベンチマークとかは得意な方がやっているかと思うので、AI性能とかそれ系を動かした時にどんなものかを、軽く検証したいともいます。

一応「CINEBENCH R23」で性能だけ軽く計測しておきます。

AIに関しては色々と動かしてみたのですが、長くなりそうなので、軽く紹介して次の記事で詳しくやります。

今回入れたツールは以下の3つ

・LM STDIO

・AMUSE

・Pinokio

それぞれ軽く解説

「LM STDIO」

ローカルAIを動かす有名な奴。

フェイスブックの「LAMA」や少し前に話題になった中国産の「DEEPSEEK」、Googleの「gemma」など、オープンになったLLMをローカルで動かす事ができます。

仕組みが分からなくても、インストールして、ポチポチやれば動くし、PCのスペック(主にメモリー量)がある程度あればノートPCでも動かす事ができるので、ローカルでAI動かしてみたい人にはお勧めです。

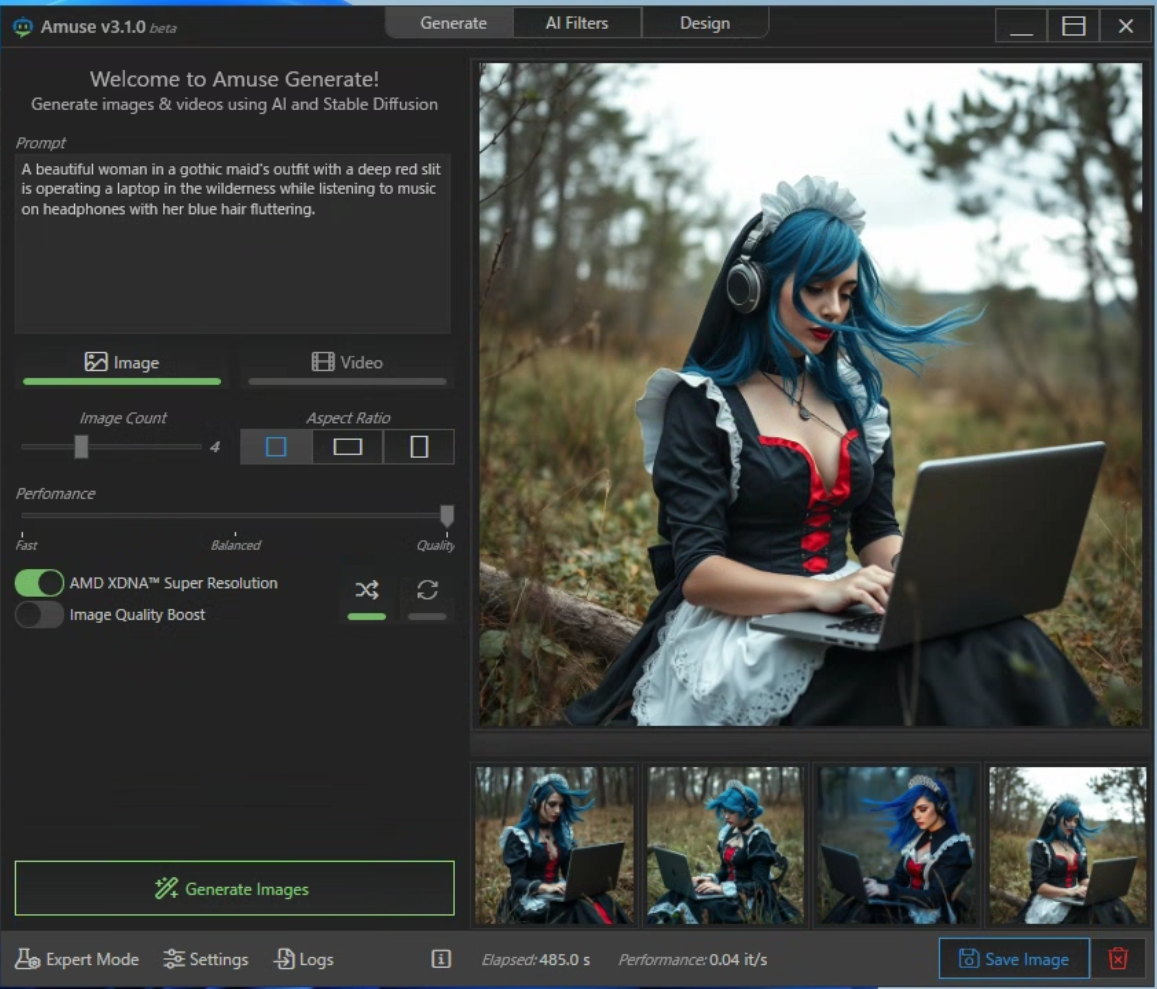

「AMUSE」

AMDが開発に協力しているローカルで画像生成できるアプリです。

AMDサポートなだけあって、AMDのGPUに対応していて、AMDのGPUを持っていてれば高速に画像を生成できます。

今回のミニPCはAMDのGPU搭載CPUなので、今回はこれを使って画像生成を実験します。

AMUSE3.1.0が公開されて、性能が上がっているらしいので楽しみです。

「Pinokio」

色々な生成AIを、全部お膳立てしてくれるので、簡単に利用できるシステムです。

利用可能なものは、画像、動画、音楽、音声、と多岐にわたり、それぞれオープンな生成AIのシステムをインストールして利用する仕組みになります。

環境設定からインストールまで、全自動で初心者に優しいアプリです。

NVIDAのGPUがないと動かない物もあり(説明に書いてあります)、説明など英語でしか書かれていないので、その辺はちょっと入りにくいかもしれません。

結果が分かりやすい、「AMUSE」を少し載せて、詳しい解説や状況は次回やります。

「AMUSE」は、使用できるAIモデルが3種類あって、「fast」「balance」「quality」を選択できます。

簡単に「軽い」「普通」「重い」とか、松竹梅みたいな感じです。

それぞれ使用するグラフィックメモリーが違うので、単純に時間がかかるだけでは無く、グラフィックカードによっては、動かないケースもあります。

プロンプトは以下になります。

プロンプト

A beautiful woman in a gothic maid's outfit with a deep red slit is operating a laptop in the wilderness while listening to music on headphones with her blue hair fluttering.

日本語訳

深紅のスリットが入ったゴシック調のメイド服を着た美女が、青い髪をなびかせながらヘッドフォンで音楽を聴き、荒野でノートパソコンを操作している。

同じプロンプトでそれぞれ4枚ずつ画像を生成して、どんな感じになるのかと、4枚の生成にかかった時間を比較してみたいと思います。

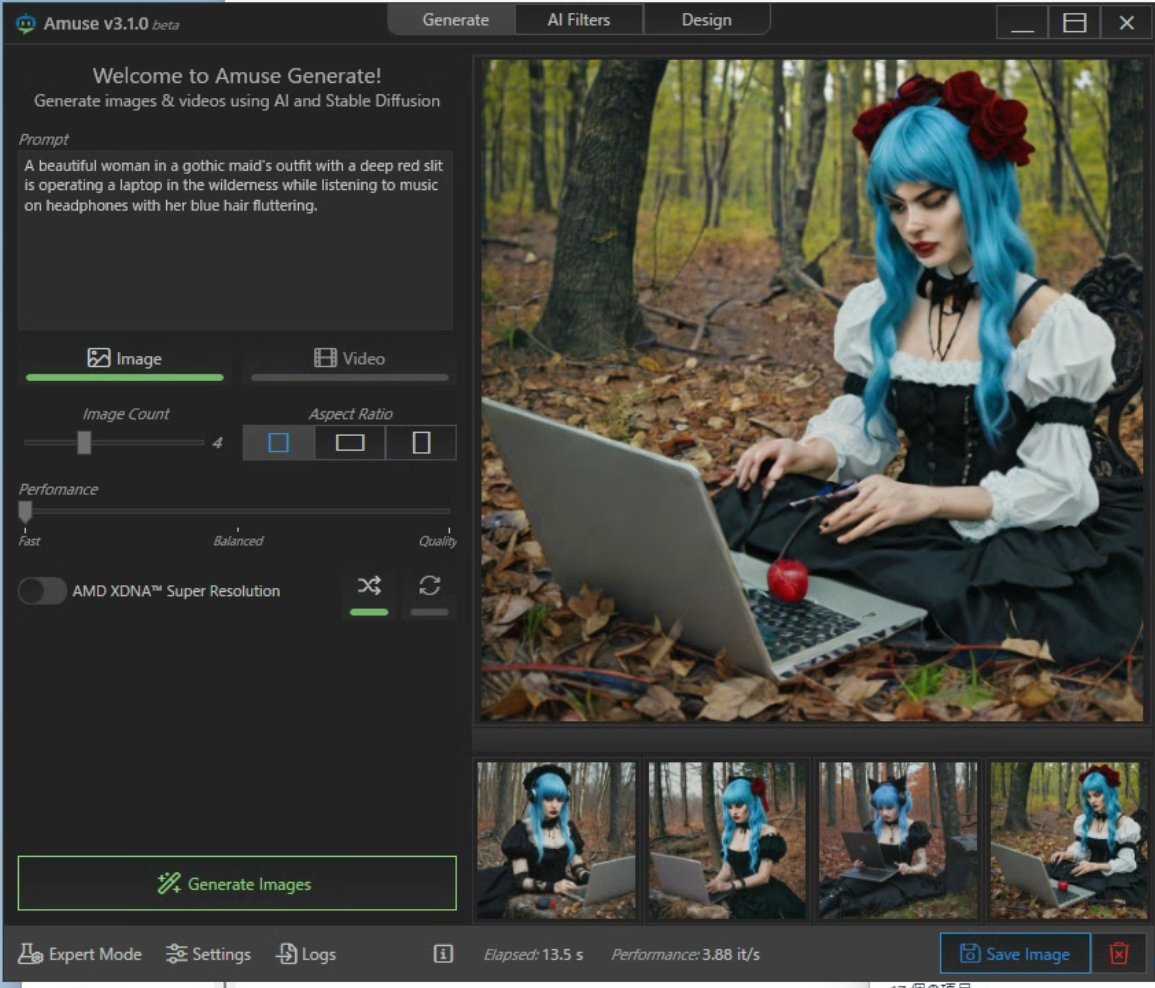

「fast」速度は速いがクオリティーが低い。

(必要メモリー8GB)13.5秒

見ての通り目がおかしかったり、全体的にケバい感じになって、ちょっと残念な感じですよね。

風景とか、絵によっては良い物もできるかもしれないですが、人物は厳しい感じがします。

「balance」 速度遅い。クオリティーそこそこ。

(必要メモリー16GB)16分53秒

だいぶそれっぽくなって、良くなっていると思います。

ただ、手がちょっとおかしいですよね。

メモリーの使用量は中ぐらいで、速度も結構遅いです。

「fast」よりは良くなっていますが、時間の割にって感じもします。

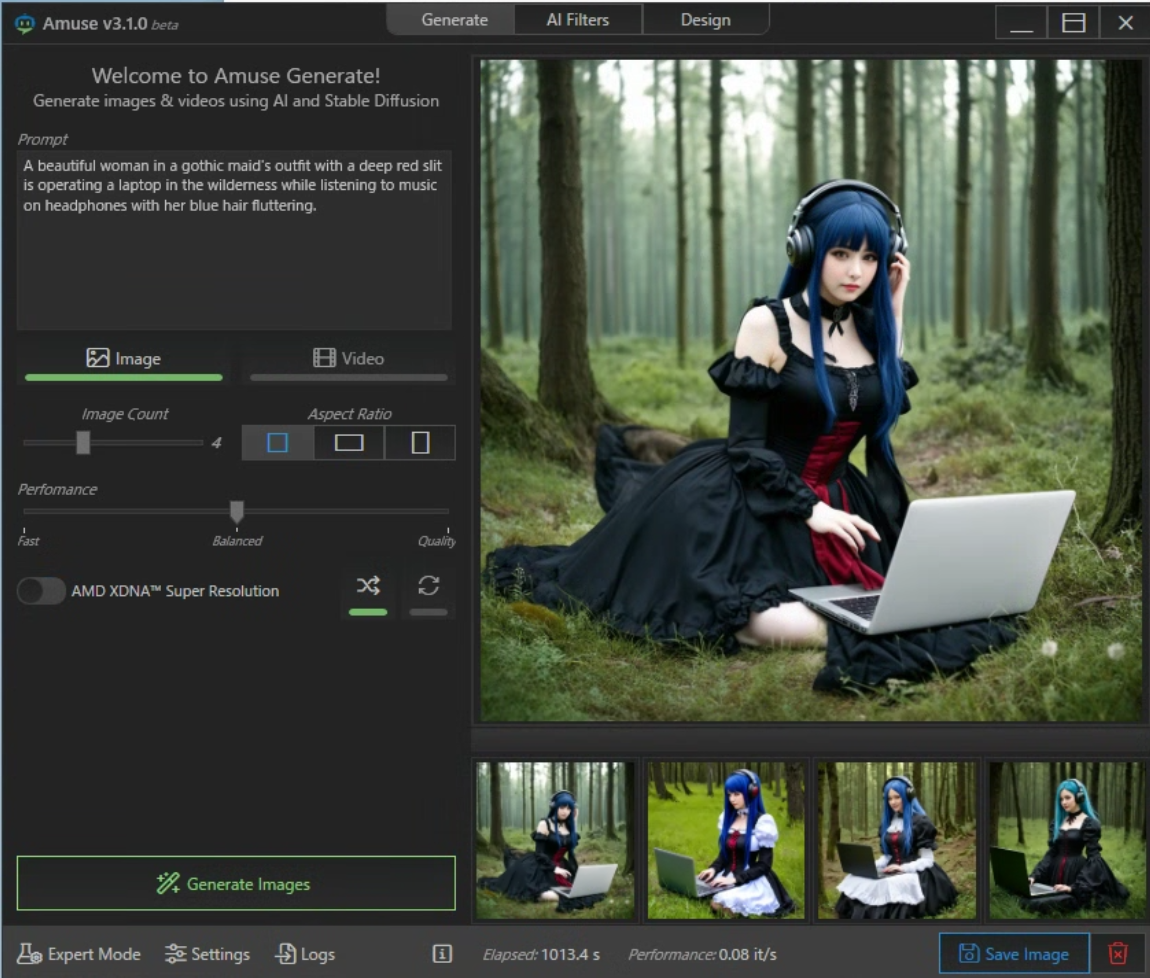

「quality」 速度は遅いがクオリティーは高い

(必要メモリー32GB)8分5秒

今回このミニPCはグラフィックメモリーを最大32GBにできるのがポイントで、快適ではないですが、これも問題なく動かせます。